Ses rues et ses personnages

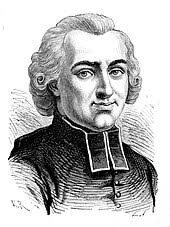

L'abbé Grégoire

Le rôle joué par l’abbé Grégoire à la Révolution française a fortement marqué les esprits, tant de son vivant qu'aujourd'hui. De nnombreux honneurs ou hommages lui sont rendus depuis plus de deux siècles.

L'abbé Grégoire a joué un rôle crucial dans la promotion des idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Son œuvre et ses engagements continuent d'inspirer les défenseurs des droits humains à travers le monde.

Il est reconnu comme un pionnier des droits humains et un ardent défenseur de l'égalité et de la justice sociale. Son engagement en faveur de l'abolition de l'esclavage et de l'émancipation des minorités a eu un fort impact sur la société française. Aujourd'hui, il est célébré comme un héros de la Révolution française et un symbole de la lutte pour les droits de l'homme.

Il parle l'anglais, l'italien et l'espagnol, et dans une moindre mesure l'allemand, ce qui lui permet d'être au courant des nouveautés intellectuelles.

Un très grand nombre de villes ou communes ont donné le nom de l’abbé Grégoire soit à une rue, soit à une place. C’est le cas en Guadeloupe, à Anse-Bertrand, Capesterre-Belle-Eau, Pointe-à-Pitre ou Sainte-Anne.

L’homme

L'abbé Henri Grégoire, souvent simplement appelé l'abbé Grégoire, est une figure emblématique de la Révolution française. Né le 4 décembre 1750 en Lorraine, et mort le 28 mai 1831 à Paris, il a laissé un héritage important à travers ses engagements politiques, sociaux et culturels.

Il commence ses études avec le curé de son village qui remarque ses dispositions intellectuelles dès l'âge de cinq ans.

Il fait des études au collège jésuite de Nancy de 1763 à 1768, puis il s'oriente vers l’université jésuite de Pont-à-Mousson.

Il consacre notamment une grande partie de son temps à la poésie. En 1773, à 23 ans, il remporte le prix de l'Académie de Nancy pour son Éloge de la poésie.

Au sein de l’église

Durant ses années de formation, Henri Grégoire passe par une phase de doute sur sa foi et sa vocation religieuse, mais il revient à la foi après de profondes réflexions.

Il est ordonné prêtre le 1er avril 1775.

Après son ordination il devient vicaire à Château-Salins puis à Marimont-lès-Bénestroff Plus tard, prend la charge des paroisses d'Emberménil et de Vaucourt comme curé. Bon prédicateur et est souvent invité à prêcher dans les paroisses voisines.

Contexte historique et engagements politiques et sociaux

La Révolution française (1789-1799) a été une période de bouleversements politiques et sociaux qui a vu la fin de la monarchie absolue, la montée de la démocratie et la lutte pour les droits de l'homme. Dans ce contexte, Grégoire se distingue par ses idées progressistes et son activisme en faveur de l'égalité.

L’Assemblée constituante est dissoute le 30 septembre 1791, l'abbé Grégoire qui est inéligible(car aincien membre de la Constituante), se consacre entièrement à son office d’évêque de Blois, d’où il continue son œuvre politique.

Il est élu député du clergé aux États généraux de 1789. Il part donc pour Versailles. Son mandat va bien plus loin qu'une simple représentation de son ordre, il se considère comme ayant un ministère sacré à remplir.

Rallié au Tiers Etat, il milite pour l'abolition totale des privilèges et de l'esclavage et prône le suffrage universel et l'émancipation des Juifs.

Il est l'un des premiers membres du clergé à rejoindre le tiers état, et se joint constamment à la partie la plus démocratique de ce corps.

Il participe, avec beaucoup d'autres députés, à la rédaction de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. On lui doit le premier Article de cette déclaration : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ».

Grégoire souhaitait également que la Déclaration fasse explicitement référence à Dieu, mais cette formulation n’est pas retenue.

En 1792, le département du Loir-et-Cher l’élit député à la Convention nationale.

Le 24 décembre 1794, devant la Convention, l'abbé Grégoire prononce un Discours sur la liberté des cultes où il demande la liberté pour les cultes et la réouverture des églises.

Le 11 septembre 1819, il est élu député de l’Isère.

Abolition de l'esclavage et défense des droits des Juifs

L'abbé Grégoire est l'un des premiers à militer pour l'abolition de l'esclavage. En tant que membre de la Société des Amis des Noirs, il plaide pour l'égalité des droits des personnes de couleur et contribue à la rédaction du décret d'abolition de l'esclavage en 1794.

Il s'engage contre le rétablissement de l'esclavage par Napoléon après son coup d'État de 1799. La restauration de l'esclavage, devenue officielle avec la loi du 20 mai 1802 ne l'empêche pas de continuer à militer pour son abolition.

L’abbé Grégoire a aussi été un fervent défenseur des droits des Juifs en France. Il a œuvré pour leur émancipation et leur a accordé la citoyenneté française, contribuant ainsi à mettre fin à des siècles de discrimination.

Promotion de l'éducation

Convaincu que l'éducation est un levier essentiel pour l'égalité des hommes, l'abbé Grégoire promeut l'instruction publique. Il soutient que l'éducation doit être accessible à tous, indépendamment de l’origine sociale.

L’abbé Grégoire a également plaidé pour la reconnaissance et la préservation des langues régionales en France.

Sa mort

Il vit ses dernières années dans la pauvreté, privé de toute pension ou retraite.

Malade, sentant la fin de sa vie proche, il demande l’assistance de l’église, mais l’archevêque lui refuse la présence d’un prêtre et toute messe funéraire à cause de ses oponions politiques.

L abbé Guillon, outre passant cette interdiction, lui délivre néanmoins l’extrême-onction.

Âgé de 81 ans, l'abbé Grégoire meurt à Paris le 28 mai 1831. Sur sa tombe, on y inscrit cet épitaphe : « Mon Dieu, faites-moi miséricorde et pardonnez à mes ennemis ».

En 1990, sous le présidence de François Mittérand, ses restes sont transférés au Panthéon.

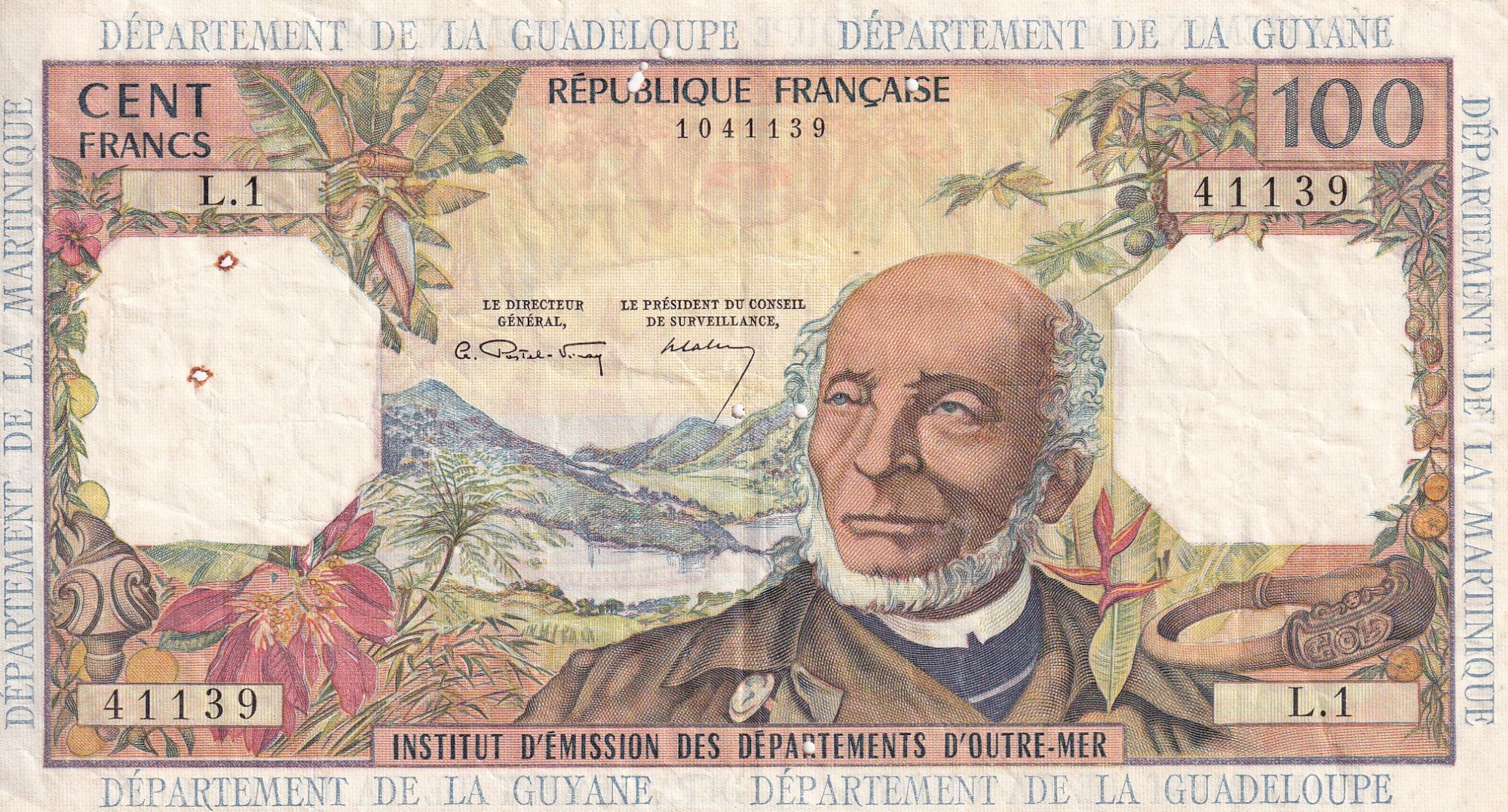

Victor Schoelcher

Victor Schœlcher est une figure emblématique de l'histoire française et de la lutte contre l'esclavage. Son engagement pour l'abolition de l'esclavage et ses contributions politiques et sociales ont laissé une empreinte indélébile.

Victor Schœlcher est une figure emblématique de l'histoire française et de la lutte contre l'esclavage. Son engagement pour l'abolition de l'esclavage et ses contributions politiques et sociales ont laissé une empreinte indélébile.

Il est l'initiateur du décret du 27 avril 1848 abolissant définitivement l'esclavage en France, rendant libres ainsi environ 250 000 esclaves dans les colonies françaises.

Il est né le 22 juillet 1804 à Paris, de famille catholique bourgeoise. Son père, originaire d’Alsace, était propriétaire d'une usine de fabrication de Porcelaine.

Après des études au lycée Condorcet où il côtoie les milieux littéraires et artistiques parisiens, il devient journaliste et critique artistique, publiant des articles, des ouvrages et multipliant ses voyages.

Il prend le relais après la mort de l’Abbé Grégoire, de la lutte contre l'esclavage et publie plusieurs articles contre l'esclavage, dont De l’esclavage des Noirs et de la législation coloniale. » et «Des colonies françaises : abolition immédiate de l'esclavage» en 1842.

De nombreuses statues et monuments honorent Victor Schœlcher que ce soit en France hexagonale ou dans les anciennes colonies.

Des écoles, des rues et des places portent son nom, perpétuant sa mémoire et son héritage.

Ses voyages

Voyageant comme représentant commercial de l'entreprise familiale. Il visite le Mexique, les Etats-Unis et Cuba en 1828-1830. A Cuba, il est révolté par l’esclavage.

C’est à partir de 1840, après un nouveau voyage aux Antilles , qu’il se consacre entièrement à la lutte pour une abolition immédiate et complète de l’esclavage.

Son cheminement

Le discours abolitionniste de Schœlcher évolue au cours de sa vie.

En 1830, dans un article de la Revue de Paris, il se prononce contre l'abolition immédiate, mais pour la fin de la traite.

Trois ans plus tard, en 1833, il publie « De l'esclavage des Noirs et de la législation coloniale », un réquisitoire contre l'esclavage et pour son abolition. Il écrira : «l'homme noir n'est pas moins digne de la liberté que l'homme blanc… l'esclavage des nègres est une injure à la dignité humaine, parce que l'intelligence de l'homme noir est parfaitement égale à celle de l'homme blanc.»

En1842, il milite pour une abolition immédiate et publie « Des colonies françaises. Abolition immédiate de l'esclavage ».

En 1847 : « Il n'existe qu'un moyen d'améliorer réellement le sort des nègres, c'est de prononcer l'émancipation complète et immédiate… »

Sa carrière politique et son action

Schoelcher occupa les fonctions de sous-secrétaire d’Etat au ministère de la Marine de mars à mai 1848. Il présida la Commission d’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises qui prépara le décret abolitionniste du 27 avril.

- En août 1848, Schoelcher est élu député de la Guadeloupe et de la Martinique. Il choisit d'être député de la Martinique.

- En Juin 1849, Il est élu représentant de la Guadeloupe à l'Assemblée législative.

Sa mort

Il meurt le 25 décembre 1893 à l'âge de 89 ans. A la fin de sa vie, il décida de donner tout ce qu'il possédait, entre autres, une collection d'objets au Conseil Général de la Guadeloupe, qu’on peut voir aujourd'hui au musée Schoelcher à Pointe-à-Pitre.

Enterré au cimetière du Père-Lachaise, et le 20 mai 1949 son corps fut transféré au Panthéon.

Auguste Bébian

Bien que je sois né à la rue Bébian à Basse-Terre, que plus tard, je sois allé à l’école primaire de cette même rue, puis au collège Bébian, ce n’est que récemment que j’ai su qui était Auguste Bébian.

Cet homme fait partie des grands hommes de la Guadeloupe et du monde. Pourtant peu de gens (et peu de guadeloupéens) sauraient situer le personnage et son action parmi les sourds-muets.

Il est vrai qu'en Guadeloupe, des rues et des écoles portent le nom de Bébian, mais pour la grande majorité, ce n'est qu'un mom sur une plaque!

Auguste Bébian est un pilier de l’histoire des Sourds. Ce Guadeloupéen est l’un des précurseurs de la langue des signes. Premier entendant à utiliser la langue des signes dans l’enseignement.

Fabrice Bertin (écrivain et enseignant sourd-muet) a écrit de lui : « J’associe le nom de Bébian aux mots modestie, effacement de soi et émancipation, valeurs essentielles lorsqu’il s’agit de travailler pour une minorité stigmatisée et vulnérable. »

Sa naissance :

Auguste Bébian est né le 4 août 1789 à Pointe-à-Pitre, et le 24 février 1839 il décéda dans cette même ville.

Il était fils d’un commerçant originaire de Toulouse venu s’installer en Guadeloupe.

Ses études :

Roch-Ambroise Auguste Bébian fréquenta, grâce à son parrain l'abbé Sicard, l’institut des sourds à Paris et apprit au contact de ceux-ci la langue des signes naturelle dont il devint un ardent défenseur.

Bébian fit ses études au Lycée Charlemagne à Paris. Il fut lauréat du concours général en 1805 et en 1807.

Ses activités :

Bébian et les sourds-muets en France :

Auguste Bébian est le premier linguiste de la Langue des Signes française. Premier Entendant connu qui soit parfaitement bilingue, il démontra la portée de ce bilinguisme.

Devenu enseignant, il n’aura de cesse de défendre la langue des signes en tant que système linguistique à part entière afin d’éveiller l’intelligence des enfants sourds.

Bébian disait : "...il est absurde de vouloir baser l'enseignement des sourds-muets sur la parole, de choisir directement la faculté qui leur manque pour principal instrument de leur instruction."

C'est Bébian qui perfectionna l'alphabet par signes, tel qu'il est encore usité aujourd'hui par les sourds-muets.

Il écrivit plusieurs ouvrages, entre autres :

- En 1817, son premier ouvrage : Essai sur les sourds-muets et sur le langage naturel, ou introduction à une classification naturelle des idées avec leurs signes propres.

- en 1825 : Mimographie ou Essai d'écriture mimique, propre à régulariser la langue des signes.

- 1826-1827: Journal de l'instruction des sourds-muets et des aveugles.

- 1834 : Examen critique de la nouvelle organisation de l'enseignement dans l'Institution Royal des Sourds-Muets de Paris.

« Bébian fut successivement professeur et censeur des études à l'institution de Paris. Comme il avait fait une analyse approfondie du langage des signes, il corrigea ce qui lui parût inexact, ou vicieux, et, dès ce moment, les gestes acquirent une correction et une étendue qui répondaient à tous les besoins de l'intelligence des sourds-muets. » (Martin etcheverry, Directeur de l'Institution Nationale des sourds- muets de Paris)

En 1819, un concours ayant été ouvert par la Société royale académique des Sciences de Paris pour l'éloge de l'abbé de l'Epée (prêtre français, l'un des précurseurs de l’enseignement spécialisé dispensé aux sourds), Bébian remporta le premier prix.

Il refusa par la suite plusieurs postes importants entre autres, la direction de l'institution impériale des Sourds-Muets de Saint-Pétersbourg, et celle de l'Institution de New- York.

En 1826, il créé une école de sourds-muets à Paris, boulevard Montparnasse.

En Guadeloupe :

C'est en 1834, qu'il partit pour la Guadeloupe avec sa famille.

En février 1837, il prit la direction de l'Ecole mutuelle de Basse-Terre qui par un arrêté fut transférée à la Pointe-à-Pitre avec Bébian comme directeur.

Le nom de Bébian reste en Guadeloupe lié à celui de la première école pour les enfants de couleur : l’Ecole Mutuelle qu’il dirigea à Pointe à Pitre située à la rue de la loi, aujourd’hui rue Bébian.

En 1836, il perdit son père et son fils âgé de 10 ans.

le 24 février 1839 il mourut abandonné et pauvre, laissant dans une profonde détresse sa veuve, sans soutien et sans fortune.